|

1926年4月、ウィトゲンシュタインは小学校教師の職を辞しヘルミーネ、マルガレーテ姉達が住むウィーンに戻って来る。そして、マルガレーテ・ストーンボロー三姉の居住宅として有名なストーンボロー邸の設計施工に取り組むことになる。その最中、居候していたグムンデンのストーンボロー夫妻邸で、ウィトゲンシュタインはスイス出身の女子大生、マルガレート・レスピンガーに出会う。彼女はスイスの資産家の娘で、当時21歳位。ウィトゲンシュタインとはおよそ15歳の年齢差があった。 ウィトゲンシュタインはマルガレートに霊感のようなインスピレーションを感じたはずであり、彼の独特の謹厳実直なモラルに金縛られた恋愛感情を抱いた。その想いはウィトゲンシュタイン自身が制作したブロンズの少女像と彼の自作の詩によって端的に示されていると思う。

|

|

|

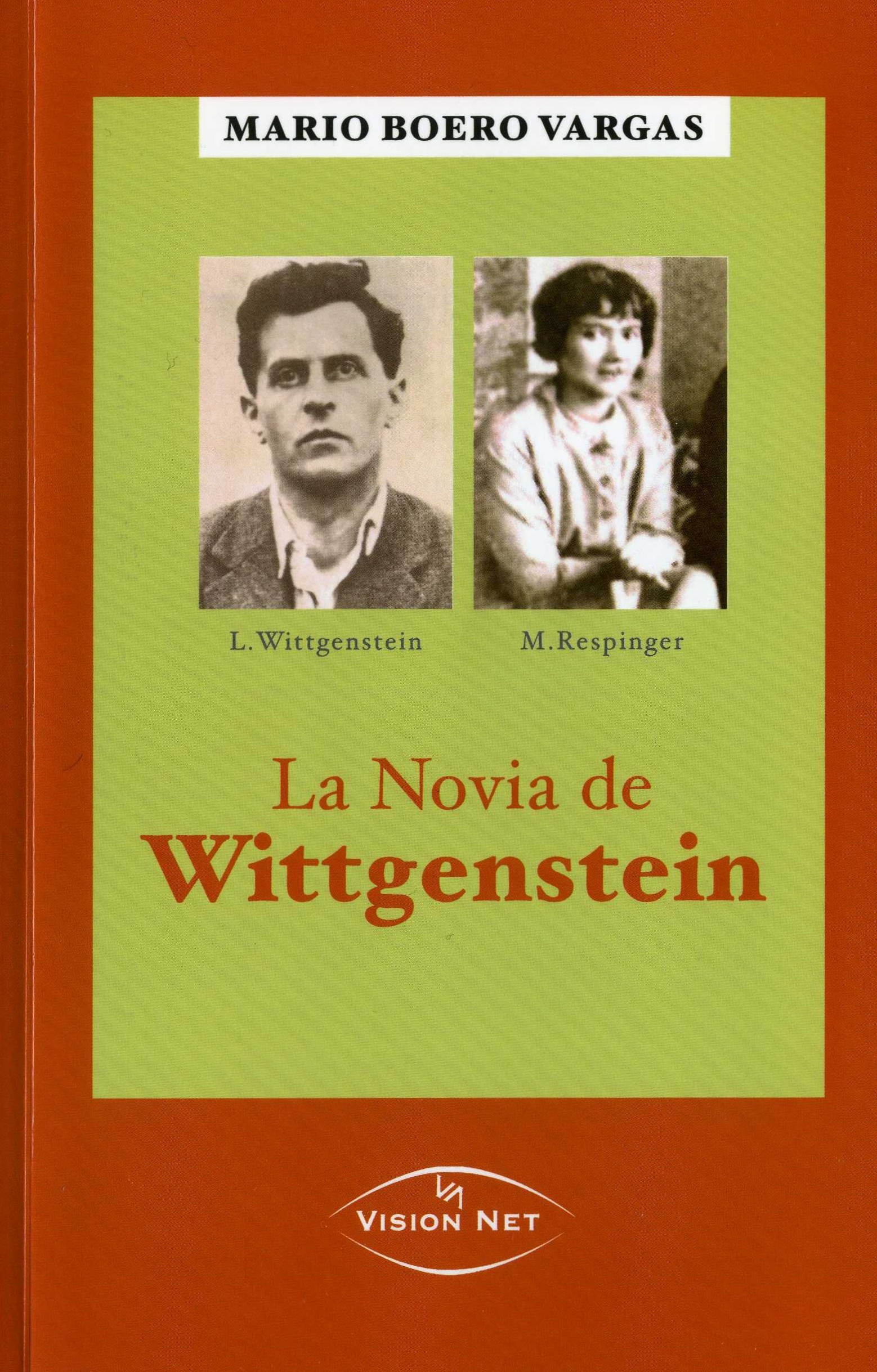

『宗教哲学日記』で1930年代のウィトゲンシュタインの手記が公刊されたことから、マルガリート・レスピンガーとウィトゲンシュタインの関係が注目されるようになっている。そしてこの二人の関係に焦点を絞った書籍がすでに出版されている。『La Novia de Wittgenstein』。著者はマリオ・ボレオ・ヴァルガス(Mario Boreo Vargas)。邦訳するなら、「ウィトゲンシュタインの女友達」。Noviaは「花嫁」とも訳されるが「ガールフレンド」というニュアンスでなくてはならないだろう。2006年刊。英語ではなく、スペイン語で書かれた伝記本で、レイ・モンクの「ウィトゲンシュタイン」に似た文体で書かれているようだ。amazon.co.jpでは取り扱っていなかったのでamazon.com経由で入手した。配送は一番安いグレードを選択したので、船便扱いで1ヶ月は掛かるとレポートされていたが出荷後1週間程で届いたのには驚いた。実を言えば、私は英語はそこそこ読めるが、スペイン語は全く読めない。なので、スキャナで本文を取り込み、OCRでテキスト変換し、さらにGoogleのオンライン翻訳サービスを用いて英語と日本語に翻訳変換して読んでいる。スペイン語から英語への変換は、出力された文章を読むと確かに変な訳出も多いが読めなくはない。だがスペイン語から日本語への訳出はどうしょうもなく日本語になっていない。これは自動翻訳のお約束なのであえて文句は言わない。といいうより、実際には翻訳が目的ではなく、大意を把握できる程度に見通せられればよい。と割り切って使っている。3年前だったら、スペイン語→日本語の翻訳変換サービスはなかった。10年前だとスペイン語から英語への翻訳変換も難しかった。よい時代になったものだ。しかもGoogleの変換サービスは実に高速だ。2頁見開きのテキストの翻訳はほぼ1秒か2秒程度。市販の多言語翻訳ソフトに比較して速度だけで言えば遜色は全くない。 私的には、マルガリートが書き残した自叙伝『おばあちゃんとその時代』が種本になっていることを期待したのだが、文献書誌にはその記載がないので、ちょっとがっかりしている。だたし全13章200頁もある本なので、どういう話がなされるのだろうかと期待している。 |

|

|

マルガリートと出会った頃、ウィトゲンシュタインは三姉のマルガレーテ、ストーンボロー夫妻宅の居候で、小学校教師を辞したばかりで無職でした。彼はすでに「論理哲学論考」を1921年には「自然哲学年報」に、翌1922年にはC.K.オグデンの英語訳との対訳版を出版しており、知る人には知られる存在になりつつありました。しかし先行きは本人にも判らない状態。長姉のヘルミーネや三姉のマルガレートは、末弟のルードヴィヒの行く末を心配し、いわば弟の結婚相手として相応しい「ふつうのお嬢さん」として彼女を弟の身近に居てもらうことを画策したのだと言われています。実際、ウィトゲンシュタインは彼女を気に入りました。個人的なつきあいもありました。が、16歳という年齢差や彼自身が定職を持っていなかったこと。1929年。ウィトゲンシュタインはケンブリッジへ復帰することは、そんな無職な状態を脱するよい契機になったはずです。彼は毎年、あるいは休みのたびにウィーンに戻っています。ウィトゲンシュタインのウィーンへの里帰りはナチスがオーストリアを併合する前年の1937年まで続きます。1933年にマルガリートは同い年のタラ・シェングレンと結婚してしまいますが、彼女の談によれば、手紙などのつきあいは彼女が「破局」したとみなしている1946年まで続いており、さらに1948年にもプレゼントの礼状などのやりとりがあったそうです。また、おそらくナチの圧政を避けて(未確認)チリで農園生活をしていたマルガリートは1945年に密猟者によって夫であるタラ・シェングレンを射殺されてしまい寡婦となります。その翌年の1946年にマルガリートはウィトゲンシュタインに再会を求めますが、ウィトゲンシュタインは「あなたが公助する者として訪ねてくるのであれば会うが、旅する夫人としてなら会わない」と条件を付けたことで再会は叶わなかったようです。このことが彼女に「破局」を感じさせ、ベノイト・ド・シャンブリエと早々に再婚してしまいます。この1946年、ウィトゲンシュタインは突如としてケンブリッジの教授職を辞職しアイルランド西岸の海辺の小さな小屋に引き籠もってしまいます。1946年の彼女との再会を断念したことがその一因なのかもしれません。

|

|

マルガリート・レスピンガーは、どのような魅力を持った女性であったのだろうか?

マルガリートは裕福な家に生まれ、活発な芸術家タイプの女性であり、哲学にはまったく関心をもたず、ウィトゲンシュタインが通常友情の前提に求めた献身的な誠実さをほとんど示さなかった。 レイ・モンク「ウィトゲンシュタイン」255頁彼女はおそらく、親愛さと無関心さを適度に使い分け、自分の魅力を、自然と、周りの人々に誇示できる能力を生まれながらに身につけた女性であったのだろう。今的に言えば「ツンデレ」な女の子であったのではあるまいか。

ふたりの関係を深めていったのは明らかにグレーテル(ストーンボロー夫人、マルガレーテの愛称)であった。彼女はマルガリートの交際が弟を宥(なだ)め、[正常化への]効果を与えると考えたからであった。これは正しかったようであったし、実際にマルガリートがこの効果に役立ったのは、彼女が知的な深さにあまりに欠けていたことにあったようである。ウィトゲンシュタインが、彼女に対して彼(女)の内面の思索の世界を探ったり、その世界に入らないようにしたのは確かであった。-彼女には願ってもない幸せな要望であった。ストーンボロー邸の建築途中、ウィトゲンシュタインは怪我をし、ベッドに寝込んでいたことがある。そのとき。彼の周りでサロン的な読書会が開かれ、そこには、ウィトゲンシュタイン、マルガリートだけでなく、アルフィート・シェングレン、タラ・シェングレン兄弟、甥のトーマス・ストーンボローやパウル・エンゲルマンらの若者グループが居た。甥のトーマス・ストーンボローは、彼がケンブリッジに在学中、マルガリートと知り合いマルガリートをウィーンに招待した張本人。ウィーンに居た頃、マルガリートは毎日ウィトゲンシュタインと会うようになっていた。しかし、彼のみならず同年代の若い男性達ともおつき合いをしていた。そして彼女を巡って、若者グループの男達の嫉妬と羨望が渦巻いたようである。この中で、パウル・エンゲルマンは早々に脱落。ウィトゲンシュタインとは仲違い状態になったりもしている。

レイ・モンク「ウィトゲンシュタイン」256頁

ちなみに、レイ・モンクは実際にマルガリート・レスピンガー(ド・シャンブリエ)に会い、インタビューを行っている。彼の伝記はそうした取材の上で書かれている。

ウィトゲンシュタイン自身が制作したブロンズの少女像は、ストーンボロー邸の設計・施工が進行するなか、M.ドロービルのアトリエで制作されたものだとされている。フォン・ウリクトの表現によればその顔立ちは、古典時代のギリシア彫刻に観られるような、あるいはウィトゲンシュタインの理想であったと思われるような、完成された静謐の美をたたえている。 人類の知的遺産 ウィトゲンシュタイン P89 藤本隆志ウィトゲンシュタイン本人は わたしがかつてドロービルのために頭像を彫塑したとき、その刺戟となったのも本質的にはドロービルの一作品なのであり、わたしの仕事はもともと明確化のそれであった。人類の知的遺産 ウィトゲンシュタイン P90 藤本隆志と言っている。 「論理哲学論考」の出版を終えた時期。ウィトゲンシュタインが自身の理想的な女性を具象化することは、論考の写像理論からみて意味がある。彫塑という命題記述による女性美の記述。彫像が実体化することで女性美が論理的に有意となる。そんな命題定式化の試み。いわば「論理哲学論考」の命題記述の実践としての、ストーンボロー邸の建築施工とマルガリートをモデルにした彫像製作。ところが、この明確化という思想的、命題定式の活動には芸術的な生命感の息吹が欠けているとレイ・モンクは指摘している。 マルガリートはこの時期に彫塑した胸像のモデルとなった。ミヒャエル・ドロービルのアトリエで製作したその胸像は、マルガリートその人の胸像ではない。というのはウィトゲンシュタインの関心は本来的にその顔のポーズと表情にあったので、彼が表現しようとしていたのは彼女の現実の表情ではなく、彼自身が創作することに関心をもっていた表情であったからであった。 レイ・モンク「ウィトゲンシュタイン」255頁生命感、命の息吹きという感性の欠落は、「論理哲学論考」の読者なら、その過剰な論理性で区画割りされた文体に感得し得るだろう。この過剰な論理性への違和感は、姉のヘルミーネがストーンボロー邸について語ったコメントにも表れている。 私はその家を非常に素晴らしいと感じますが、そこに住みたいと思いませんし、住むことはできないとことを承知していました。私のような小さな生き物のための住み家ではなく、神々のための住み家であるように思われました。そして、「論理学となった家」と名付けられたこの家に対する、この完全さと偉大さに対するかすかな内的な抵抗に、打ち勝たなくてはなりませんでした。レイ・モンク「ウィトゲンシュタイン」254頁ウィトゲンシュタインは、この生命感の欠落を自覚していた。ストーンボロー邸の設計思想が「理解」という透過膜で濾過された思想的産物であるが故に、荒々しい生命感が欠落していると言う。 ……私がグレーテルのために建てた家は、決定的な耳ざとさと良き品性の産物であり、(文化などの)大いなる理解の表現である。しかし、それには存分に荒れ狂いたいという、根源的な生命、野生の生命が欠けている。それゆえ、それには健康さが欠けている。レイ・モンク「ウィトゲンシュタイン」257頁レイ・モンクは以下のように結語している。 彼の彫塑についても、またそれはには「根源的な生命」が欠けているということができよう。それゆえ、ウィトゲンシュタイン自陣の語っている言葉で言えば、それは偉大な芸術作品であることに欠けている。というのは「すべての偉大な芸術作品には、野生の動物が飼いならされている」からである。 レイ・モンク「ウィトゲンシュタイン」257頁上述の引用から浮かび上がるのは、芸術性とは何かというウィトゲンシュタインの理解である。ところがしかし、より重要なことがあるとすれば、マルガリート・レスピンガーとしてウィトゲンシュタインの眼前にいた生命感あふれる女性が、彼の「理解」では把握しきれないということ。いきいきとして生きている彼女の有り様は彼の「理解」を越えていたということ。「健康」であることの範例としてマルガリートを見ずには居られなかったであろうこと。もちろん、彼が偉大な芸術家である要件としての彫塑の技をミケランジェロのように天賦の才として持ち得ていれば事情は異なったかもしれない。それは手先の器用さ、製作技術の問題であったろうか? ここに「論理哲学論考」が示しているような論理的理解の枠組みへの疑念、鼠穴が生じたのではないだろうか。論理的な理解・感性で設計施工した家はマルガレーテ姉はともかくヘルミーネ長姉をして住む気持ちにさせることができなかった。また、マルガリートその人をも活写できない。このストーンボロー邸を建てた頃、そうした自省から「論理哲学論考」の再検討がわずかではあるが始まっていく。そんな気がするのである。 |

| ||||

|

ウィトゲンシュタインは31歳になった1920年、彼のふるさとウィーンを去り、宮殿のごとき豪奢な実家を捨てて山奥にはいった。それまでみずから蓄えた知恵を子供たちに分け与えるために山村トラッテンバッハの小学校の教員となったのである。数年ののちも倦むことを知らなかった。しかし、教え子を叱る際にふとしたはずみで生徒を気絶させてしまい、父兄の激怒をかうことになる。その事件によって彼の心が変わる時がきた。1926年4月、転地オッタータール最後の朝、山の稜線から差し込む朝日の一条の光に魅入られつつ、彼は次のように感じたに違いない。 「偉大なる天体よ! もしあなたの光がなかったら、人はどうして幸福になれるというのでしょう。天地創造のはじめからあなたは大地を照らし、おおいなる恵みを私たちに与えてくださった。あなたは施すことに倦むことがない。しかし、その恵みを受け取る我々はとはいったい何者であろう。私は、恵みに満ちた大地からたくさん蜜を集める蜜蜂であるべしと思って生きてきた。そしてあるときそれまで集めた蜜が煩わしく疎ましく思われ、それを一冊の「哲学書」として著し了として終わりにしたものと考えていた。僥倖なるかな私の本は私を必要とし私を理解する者達に受け入られている。しかし、私を理解しない者はどうであろう。非は我にあるとしても、いまいましくも事もあろうに、私は私の知恵のゆえにここで裁判にかけられようとしている。わたしはあなたに及ぶべくも無い。しかし私の思いに事は反し隣人にささやかな贈り物を与え続けることが今の私にはもはや出来ない。 今の私に必要なものはしばしの休息だ。よく知る者達に囲まれ得られる安らぎと癒しこそ今の私に必要だと思う。私は下へとおりて元に居た場所に戻らなければならない。あなたが夕方、西の山々の稜線の下に没して世に夜をもたらすように、私は今日という一日をここで終わりとしなければならない。しかしそれは今日一日の終わりであって、あなたのゆえに、明日という日が再び、私に訪れるであろうことを信じている。 では、わたしを祝福してください。世に大きな幸福をもたらす者にも、ささいな諍いと災いをもたらす者にも、分け隔て無く恵みを与えてくださるおおいなるあなたよ。私の目は今涙で溢れている。明日は雨となり、あなたの光は満足に届かなくなるかもしれない。しかし私は、いつかふたたびあなたの光が差し込むだろうことを知っている。あなたの陽の光の恵みが世を満たし、あなたの光の反映によって、人々がよろこびで満ち溢れますように。 ごらんなさい! 私の涙はもはや乾こうとしている、私の目は明日より先を見ている。 こうして -ウィトゲンシュタインの哲学の道が再び彼の目の前に顕れた。 |

|

|

本稿の主旨を記しておこうと思う。以下はあくまで私感である。 ウィトゲンシュタインにとってマルガリートは、実生活を共にし家庭を築く伴侶とすべき唯一のお嫁さん候補であった。二人の間に結婚について相互的な合意が明確なかたちであったわけではないが、少なくともウィトゲンシュタインは片思い的にでもそれを望んでいた。しかし、歴史的事実として、彼ら二人が家庭を共有することはなかった。 ウィトゲンシュタインはマルガリートと1926年に出会った。そのとき彼は小学校教師を辞めた直後。彼は無職であった。姉たちの雰囲気作りなどもあって、マルガリートへの淡い好意は次第に強い愛情へと変化していく。そして彼女と共に生活=家庭を共有して生きて行きたいという思いがウィトゲンシュタインの中にわき上がる。そこで現実的に二人の家庭を持つために、無職であったウィトゲンシュタインは生活力のある男としての経済的枠組みを自力で構築しなければならないと考えた。出会いから3年後の1929年に生活の糧を獲得するための職をケンブリッジ大学の研究者となることに求めた。旧友らの勧めもあって彼はケンブリッジ大へ給費研究者として復帰する。ムーアとラッセルによる口頭試問(1929/6/18)を経て「論理哲学論考」で学位を得る。そして1930年には資金助成を含む5年間のフェローシップをトリニティ・カレッジから授与される。ウィトゲンシュタインは大学から俸給を継続的に受け取れる立場が保証され(実際に1936年までその助成によって研究活動は継続された。ムーアの後任として教授職に就いたのは1939年)。結婚生活を自活的に続けていけるだけの経済的社会的基盤としての「定職」を確保したのである。そしてその翌年1931年の夏に、ウィトゲンシュタインはマルガリートに緩やかなプロポーズする。(モンクの評伝本1:337〜338頁) 二人はノルウェーに滞在し別々の部屋に寝起きしつつ2週間を共に過ごし結婚などについて語り合った。マルガリートは子供を持ちたいと願ったが、ウィトゲンシュタインは子を持つことを望まずマルガリートの願いに同意しなかった。この決裂的な不一致によって結婚話は破談する。 その後も二人の間に友情関係は保たれていたが1933年マルガリートがウィトゲンシュタインとサロン的友人関係にあったタラ・シェングレンと結婚してしまうことで終了する。こうした1930〜1932年前後のウィトゲンシュタインのマルガリートへの熱い想いはいわゆるコーダー日記(邦訳書:「哲学宗教日記」)に詳らかに記されている通り。この結婚話の破談によって、「断念が大半を占める愛」という想いをウィトゲンシュタインは終生背負うことになる。 1934年から始まるウィトゲンシュタインの哲学は講義のための叩き台的テクストとしての青色本(34年)・茶色本(35年)を経て、哲学探究(36年〜)へと移行・発展していく。ところが、教職に就き講義を始めた直後の1934年から、こともあろうにウィトゲンシュタインは教職の放棄をまともに考え始めていた。あえて教職を辞し、ソビエトに移住し、農業労働者として生活することを計画している。そのロシア移住の実現に備えて1934年にはロシア語を家庭教師(パスカル夫人)について学んだりニコラス・バフチンのようなロシア人の友人と交遊したりしている。そして翌1935年には実際にロシアへ視察的旅行も行っている。 大学教授への道が開かれたその直後から教職を放棄しようと考えた背景にあるのはマルガリートを失った喪失感であったのは確かだと私には思える。マルガリートを失った時点で、彼には大学教授職はもはや魅力ある立ち位置だとは思えなくなったのであろう。なぜなら、大学の教職とはそもそもマルガリートと家庭生活の営むための経済的社会的基盤とするべく獲得したはずのものであったから。もちろんそれは彼の対社会的なプライドを満足させる立ち位置であったではあろうが、だが当のマルガリートとの結婚が破談となり家庭を持つという夢と希望が失われた時点で、夢と希望の残骸を抱えたまま教職を続けることは無意味となってしまった。単身ならばそんな廃墟から逃げ出すのは容易くどんな生活も可能である。そう考えてのロシア移住計画であったのだろう。マルガリートを失ったという喪失感が心の中に広がり大きな空白となってしまった1934年頃からマルガリートの代替え的にフランシス・スキナーと生活を共にするようになる。 ウィトゲンシュタインにとってのマルガリート問題は、キルケゴールのレギーネ・オルセン問題と極めて類似している。と私には思える。彼ら二人に共通している「彼女への愛」は「断念が大半を占める愛」であったであろうからである。キルケゴールはレギーナとの婚約破棄の後、真摯さと自虐的なアイロニーとがアンビバレンツに同居する信仰生活へと向かうことになった。 ウィトゲンシュタインはそんなキルケゴールに対して強いシンパシーを抱いていたが、そのシンパシーの基底にはレギーナ=マルガリート的女性への「断念愛」が共有されていのではないか。と私には思われる。 「この秘密を知るものは、私の全思想の鍵を得るものである」というキルケゴールの秘密を解き明かす鍵がレギーナであるように、後期ウィトゲンシュタインの思想を解き明かす鍵は実はマルガリートなのだ。とも思える。 「なぜ、マルガリートと結婚について合意できなかったのか?」という1932年の破談を徹底的に分析検討し明瞭に語りつくす。という在り様が主導旋律となりその変奏哲学が1934年以降の後期ウィトゲンシュタインの哲学なのだと私には思える。 そういう観点で眺めると、ケンブリッジ復帰後の1929年から1933年前後に書かれた哲学的考察(30年)哲学的文法(33年)といった「中期」と呼ばれる文法的規約主義的な哲学は、青色(34年)・茶色本(35年)を経て1936年以降の「哲学探究」で言語ゲームという「比喩」で示される共観的理解への道を求める求道的な後期哲学へ移り変わっていった。その変容を促進剤として彼女は機能し続けていた。と私には思えるのである。 ウィトゲンシュタインとマルガリートとの関係は継続的な手紙のやりとりでその後も継続してたようである。第二次世界大戦後の1946年、密猟者によって夫を殺されてしまい寡婦となったマルガリートは1946年にウィトゲンシュタインに再会を求める。つまり1946年には二度目の邂逅の機会の可能性が訪れた。もし二人が再会したのであればついに結婚さえありえたであろう。だけれどしかしウィトゲンシュタインは結局マルガリートの再会の要望に応えなかったようである。いわばマルガリートに対する「(33年の)断念の上に(46年の)断念を重ねる」と決断してしまう。これに対してマルガリートはウィトゲンシュタインとの恋愛的な関係は1946年についに終わってしまったと判断してしまい、早々にベノイト・ド・シャンブリエ氏と再婚してしまう。結局その1946年、ポパーとの間で火掻棒論争という馬鹿げた騒ぎもあったりし学究であることに嫌気がさしたウィトゲンシュタインは1946年度学期が終わる翌1947年に大学の教授職を突然辞してしまうのである。 ウィトゲンシュタインは1946年の5年後1951年に他界した。対してマルガリートは長命で亡くなったのは1946年から見て54年後の2000年。もし1946年にウィトゲンシュタインとマルガリートが再会を果たして仮に結婚することがあったとしても、わずか5年後にマルガリートはまた50年という年を生きる寡婦になってしまったであろう。第二次大戦中には体調が思わしくなく、死期がさほど遠くないことを予感していたウィトゲンシュタインは、断念の上にさらに断念を重ねることで、マルガリートを自身の人生に巻き込むことなく遠ざけてしまったのであろう。凜とした態度で彼女を突き放すという形で、断念に基づく愛を貫き、そして自身の終わりを受け入れたのであろう。 |

|

十四歳前後の思春期に罹患する「中二病」があるとすれば、更年期に罹患するであろう「四十八歳病」と仮称できるような更年期障害・症候群も女性のみでなく男性にもあり得る。年齢・世代特有の肉体的・器質的変化と精神のアンバランスさが際立つことで発現する不安感を伴う社会不適応が主な症状。らしい。思春期に対して「思秋期」という語で示されるような50歳前後の男性の中には社会的地位にも関わらず痴漢などの性犯罪を起こしたり不倫などで家族不和に走ったりする者がある。そして熟年離婚というある種の傾向が顕著になったりもする。 年齢加齢を度外視し、不安感だけに注目するならハイデガーの云う「存在の不安」病とでも呼べるかもしれない。それは「死に至る病」でもあり得る。 ウィトゲンシュタインの「思秋期」48歳は1937年に顕著となり彼を苦しめた。前年の1936年、ウィトゲンシュタインは友人宅突撃・懺悔告白シンドロームに陥ったりもしたが、翌1937年の夏に哲学的考察や著述ができなくなるほどに鬱となりひどく落ち込んだ一時期があった。さらに1938年四月になると故国オーストリアはナチスドイツに併合されてしまう。 モンクの評伝に記述は無いが、英国ケンブリッジ大のWittgenstein Archive Cambridgeの1937年の記述には、この1937年、マルガリートがノルウェー・ショルデンのウィトゲンシュタインを訪ねた。という以下の記述がある。 19371937年のマルガリートは既婚であったはずであるから、レスピンガー姓ではなくシェングレン姓( Marguerite Sjögren ?)であったはず。この訪問についての詳細は記述が無いのでわからない。 大学からのフェローシップ、研究助成は1936年の夏で終わってしまう。1936年の9月期からウィトゲンシュタインは身分・職分不安定な状態に戻ってしまう。モンクの評伝2の409頁~433頁「告白」章にこの1936-37年の困難な時期の記述がある。5月までロンドンとショルデンとを行き来したウィトゲンシュタインは5月にウィーンに里帰りし、1937年8月10日にウィーンからショルデンに戻る。その数日後「虚栄で、思慮無し、(一人で生きることに)不安」(422頁)といった強い孤独感に襲われる。 私はいま誰かと一緒に生活したい。朝に人間の顔を見ること。そんなウィトゲンシュタインはショルデンでの家政婦的存在であったアンナ・レブリーと8月26日くらいまで同居生活したが自分の家には戻ることができなかった。その間にフランシス・スキナーの優しさ、存在の大きさに気づき、8月23日頃に手紙を書き彼を呼び寄せ出迎えた日が9月18日。その夜に性の交わりがあった。らしい。 その年の末にショルデンで書かれた記録に以下の記述がある。 私の以前の愛、あるいは夢中になったときのことを考えよ。マルガリートと私のフランシスへの愛のことを。マルガリートへの私の感情がまったく冷たかったことは私が悪いのだ!確かにここには違いがある。それにしても私には冷たさがある。私を許したまえ。つまり、誠実で愛することができますよう。(1937/12/1) 昨晩自慰した。罪の意識。しかし他のことに逃避できずに、かくかくの像が自分のなかに現れてくるときに、あまりに弱く、その衝動と誘惑に打ち勝つことができないことをまたも確認させられた。けれども、「昨夜」、私はまだ自分のおこないを浄らかにすることが必要だと考えた。(私はマルガリートとフランシスのことを思っていた)(1937/12/2)結婚話が破談になって6年後の1937年においても、マルガリートへの愛は消えていない。そんなこの時期のウィトゲンシュタインについて、レイ・モンクはフランシス・スキナーとの関係についてことさら詳述し彼との肉欲的関係について記している。レイ・モンクの筋立てを読めばフランシスとの関係に当然目が行ってしまう。それはフランシスが(ある事件で)うちひしがれたウィトゲンシュタインを癒やす者として必要とされフランシスは充分彼に応えたのだと。 だけれども、わたし的な空想的な妄想念を交えて云えば、少なくとも私には、実は強い癒やしを必要とさせるほどに彼を叩きのめした事件の実情こそが重要なのだと思える。その詳細をモンクは評伝で触れていないないけれど、フランシスをショルデンに呼ぶ前にウィトゲンシュタインはマルガリートとの再会したであろうこと、マルガリート夫妻がチリへ移住するであろう予定を聞かされるなどしたこと(あくまでわたしの仮説・推測事である)がその事件であるような気がする。 マルガリートと会ったとき、おそらくチリ移住の話を夫妻から聞かされ、その場では彼はできるだけクールに振る舞ってはみたものの彼女が去ってしまった後、あまりの寂しさに卒倒してしまった。それ故ウィトゲンシュタインはノルウェーにたどり着いてはみたものの彼女との辛い想い出がある自家に戻る気になれないままアンナ・レブリー宅から出ることができなかった。そこへ手をのばせば触れることができるほど身近に優しい人としてのフランシスが呼び出しに応じて現れる。ウィトゲンシュタインはどうしても彼に癒やしを求めざるをえなかった。という経緯があったように思われる。 上述のサイトのページ構成上、右→のウィトゲンシュタインが撮影したとされる半袖ワンピースのマルガリートのスナップ写真はこの1937年の夏のスナップだという印象を強く受ける。しかし同サイトの写真DBでは撮影年月日は空白のままで撮影年月日を特定していない。 この1937年の年末ウィトゲンシュタインは再びウィーンに戻る。そしてその後、ウィトゲンシュタインは、ノルウェー・ショルデンの自分の家で仕事することが困難となってしまう。1946年の大学教授職の辞職後にはあえてノルウェーを避けてアイルランドのホテルや借家で過ごすことが選ばれたりもする。若い頃とは違って、「思秋期」のウィトゲンシュタインはもはや一人籠もって思索に没頭することが難しくなっていた。彼にはいつでも日常的会話ができる身近な人間が必要となっていた。 |

|

|

ウィトゲンシュタインにとってはマルガリート・レスピンガーとはいかなる女性であったのか? という「マルガリート問題」を読み解くための鍵は以下のようにいくつもある。と思える。 ①マルガリート本人 ②実母のレオポルディーネ ③ヘルミーネ、ヘレーネ、マルガレーテ、三姉 ④友人・知人の女性達 ⑤オットー・ワイニンガーの「性と性格」 ⑥ドストエフスキー、トルストイなどの小説の登場人物達 ⑦キルケゴールの「レギーネ」問題 まず、①~④のリアルな女性達との関係と⑤~⑦の文芸的でイマジナリーな女性像と区別できる。前者は「事実」としてのリアルな女性像であるからそれは度外視不能ではある。 とりあえずイマジナリーな「脳内」女性像としての「女性観」を考えてみることにする。 この点でウィトゲンシュタインに大きな影響を与えているのはワイニンガーの「性と性格」である。その影響は単に「女性観」のみならず基底となる「人生観」の形成にも及んでいるように思われる オットー・ワイニンガーの「性と性格」は1903年6月にウィーンで出版された。著者本人が出版直後の10月23歳の若さで(シュヴァルツシュパーニアー通り15番地にあるベートーヴェン終焉の館の一室で)自殺したこともあって、大きなセンセーションを巻き起こしたようである。当時ウィトゲンシュタインは14歳前後。今的な日本であればまさに中学二年生。思春期まっただ中の少年であった。そんなころにこの本を読んで影響を受けたと云われている。(ヴィトゲンシュタインに対する影響) |

|

|

有名な数理理論的天体物理学者といえば、日本ではホーキング(1942年-)が有名だけれども、フリーマン・ダイソン(1923-)はもっと知られて良い存在だ。二人の間には年齢的に20歳の差がある。ダイソンはホーキングの大先輩である。ホーキングもダイソンもにともにケンブリッヂ大トリニティーカレッジで学んだ天体物理学の俊英であることは言うまでも無い。ダイソンは何度もノーベル賞の候補に推挙されたが受賞にまでは至っていない。逆に朝永振一郎がノーベル賞を受賞したのはダイソンの論文に依るところが大きいといわれている。 そのフリーマン・ダイソンは実を言えば、ウィトゲンシュタイン教職最後の年、1946年の彼のクラスの学生であった。その当時のウィトゲンシュタインとの経緯はエッセイ集「Dreams of Earth and Sky」で触れられている。 ダイソンはパブリックスクール(Winchester College:英国最古の伝統を誇る独立系パブリックスクール)の生徒であった時代、数学的な才能に優れ学内の数学コンクールで優勝したことがある。その時の副賞がウィトゲンシュタイン著の「論理哲学論考」であった。高校生のダイソンはその「論理哲学論考」をたった一晩で読了し大感激したという。 その後ダイソンはケンブリッジ大学に入学するも第二次世界大戦が勃発したが故に軍務に就き、戦略立案部でオペレーションリサーチ的戦術案の策定に従事していた。終戦後、ダイソンはケンブリッヂ大学のフェローとして復学した。寄宿していたフェロー専用の学寮にウィトゲンシュタインも寄宿していたのである。はからずも二人は顔見知りであった。 ところが、その1946年の当時のダイソンが懐いたウィトゲンシュタインの印象はすこぶる悪いものであった。 ウィトゲンシュタインと同じ学寮で生活していたダイソンの目には、ウィトゲンシュタインはいつもイライラした神経質で触れがたい印象を与える存在であった。それにも関わらず或る日、階段でウィトゲンシュタインとすれ違いざまにダイソンは意を決して問いかけることにした。高校生時代に感銘を受けた「論理哲学論考」の原著者であるウィトゲンシュタインに質問を投げかけたのである。その質問の内容は「あなたは今も論理哲学論考のお考えを変えていらっしゃらないのですか? 今はどのようにお考えですか?」というものであった。丁寧な答えを期待していたがウィトゲンシュタインの返事は「君はどこの新聞の記者なのかね?」と、けんもほろろにあしらわれてしまい肝心な答えを聞きそびれてしまったのである。 ダイソンはそんなあしらわれ方にめげることなく、いわば憧れのウィトゲンシュタインの哲学講義に出るようになった。ところがそこでもまた問題が起きた。 ダイソンによれば、問題の原因は教室に出席していたある女子学生であった。ウィトゲンシュタインは彼女を気に入らず、眼前に座していること自体癪に障ったらしい。彼女が出席していても彼女が退席し教室を離れるまで講義を始めなかった。この理不尽極まりないウィトゲンシュタインの態度に接したダイソンはウィトゲンシュタインを嫌って(hate)するようになったという。この女子学生が誰であったのか、またどのような経緯があったかは書かれていない。翌年1947年にダイソンは米国に渡り、専攻分野を数学から物理学へ転換してしまう。 五十余年を過ぎたある年、ケンブリッジを再訪したある冬の日、学内を散歩していたダイソンはふと足を止めた。彼は足下にウィトゲンシュタインが永眠する墓を発見した。ただ「WITTGENSTEIN」と名前だけが刻まれたその墓石を前にして、はじめて、これまで懐いていたウィトゲンシュタインに対する悪意ある記憶が雲散霧消してしまったという。これがダイソンが記したウィトゲンシュタインの思い出話である。 |

|

|

以下は上述したフリーマン・ダイソンの述懐の抄文(原文)である。 〔Jim Holt著 「Why Does the World Exist?: An Existential Detective Story」への書評。 〕 What Can You Really Know? (The New York Review, November 10, 2011) Wittgenstein, unlike Heidegger, did not establish an ism. He wrote very little, and everything that he wrote was simple and clear. The only book that he published during his lifetime was Tractatus Logico-Philosophicus, written in Vienna in 1918 and published in England with a long introduction by Bertrand Russell in 1922. It fills less than two hundred small pages, even though the original German and the English translation are printed side by side. I was lucky to be given a copy of the Tractatus as a prize when I was in high school. I read it through in one night, in an ecstasy of adolescent enthusiasm. Most of it is about mathematical logic. Only the last five pages deal with human problems. The text is divided into numbered sections, each consisting of one or two sentences. For example, section 6.521 says: “The solution of the problem of life is seen in the vanishing of this problem. Is not this the reason why men, to whom after long doubting the sense of life became clear, could not then say wherein this sense consisted?” The most famous sentence in the book is the final section 7: “Wherof one cannot speak, thereof one must be silent.” |

|